In der Reihe Perspektiven geben Studierende erste kleine Einblicke in ihre Forschungsarbeiten zu dem aktuellen Projekt der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“. Die szenische Lesung zum Projekt „Eine Stadt im Krieg: Bremen 1914–1918“ wird Anfang 2013 auf die Bühne kommen. Heute stellt Elena Metag ihre Recherchen über den Domprediger der Bremischen Evangelischen Kirche im Ersten Weltkrieg, Ludwig Jacobskötter, vor.

„Ich zerknirsche mir die Zähne an dem Wort, aber dies Wort hat die Art aller tückischen Schicksalsschurkereien, es ist nicht tot zu kriegen und nicht weg zu disputieren. „Unabkömmlich“ „unersetzlich“ – das sehnsüchtig erlechzte Ziel aller Streber und Karrieremacher, den Eitlen und Ehrgeizigen wie ein süßer Duft von Lorbeerkränzen, ist mir Modergeruch und Siegel der Schmach. Ich werde also meine lateinische Grammatik traktieren, den Cäsar pauken und Hefte korrigieren, während denen da draußen das Gleißen der Zukunft auf den Bajonetten glänzt und der Sturm der Geschichte um die schweißtriefenden Schläfen weht. Ich werde hier Echo sein müssen, währen die da draußen aus voller Kehle das Hurra brüllen dürfen an eroberten Geschützen, feuerspeienden Höhen entgegen, fliehenden Feinden nach […]“ (Jacobskötter Tagebücher Teil 1, S. 3. (11.8.14))

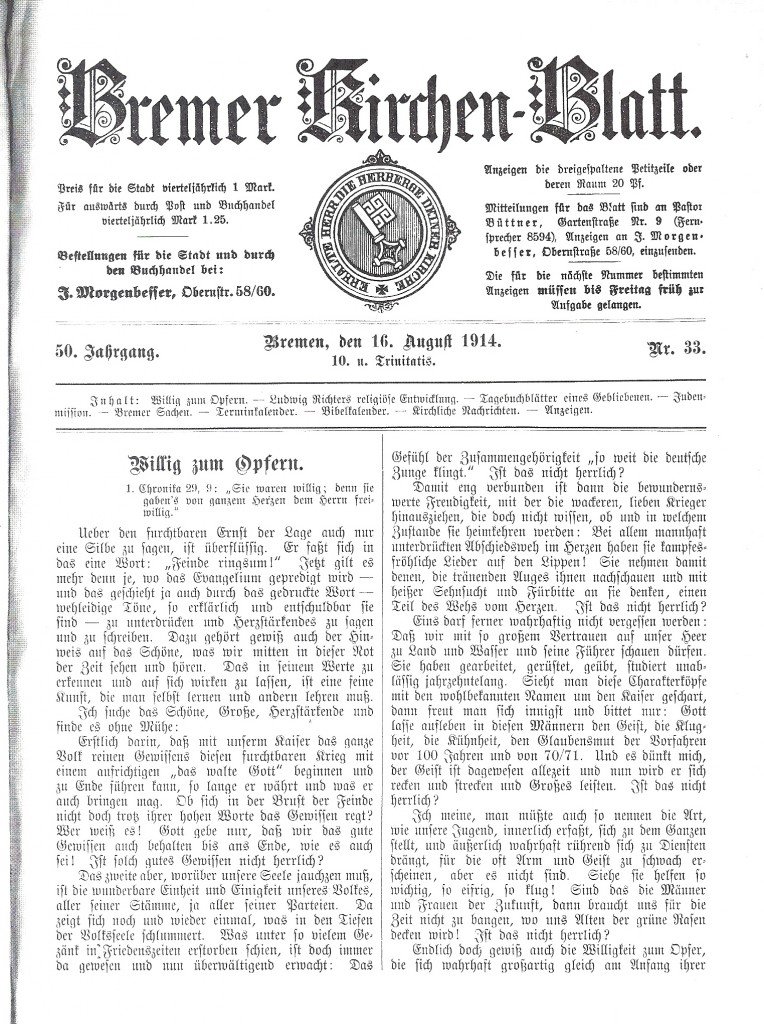

Der Pastor am Dom Ludwig Jacobskötter wird 1914 nicht eingezogen – er gilt in seiner Kirchengemeinde als unersetzlich. Denn die Kirchengemeinden hatten die wichtige Aufgabe die Stimmung der Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Jacobskötter beschreibt in seinen Tagebüchern, wie er die Zeit erlebte. Von Anfang an werden diese Zeugnisse im Bremischen Kirchenblatt, dem Sprachrohr der Bremischen evangelischen Kirche veröffentlicht. Sie zeigen, wie allgemein akzeptiert seine Sichtweise war. Jacobskötter fieberte zunächst eifrig mit jeder Kampfhandlung mit und wünschte sich nichts sehnlicher, als auch dabei sein zu können. Im Frühjahr 1917 erfüllte sich sein Wunsch: Er wurde als Feldprediger eingezogen und konnte sich selbst ein Bild machen. Doch mit Fortdauern des Krieges wünschte er sich vermehrt dessen Ende herbei, allerdings nicht ohne die Hoffnung, zumindest eine gute Verhandlungsposition für Deutschland erreicht zu haben.

Elena Metag